社慶新書丨西泠印社社藏名家大系‧徐三庚卷:金罍印匯

西泠印社出版社 2023-11-09 11:02

西泠印社社藏名家大系

晚清海上印林中,徐三庚是個性強烈,勇於開拓創新的優秀篆刻家,其印作風姿綽約、嫵媚動人,極富裝飾性,被譽為「吳讓、趙㧑樹一幟”,有著重要的藝術欣賞與研究價值。

徐三庚作品不僅深受當時上海、浙江等地各階層人士的喜愛,流風所及,澤被嶺南,甚至漂洋過海,對近代東瀛印壇也產生了深遠影響,為晚清篆刻史留下了絢麗的一筆。

徐三庚(1826—1890),字辛穀,號井罍、金罍山民、似魚室主人等,浙江上虞人。歷史上關於徐三庚的資料不多,《上虞縣志》中記載他年少時因家貧而寄居道觀,觀中道士擅長書法篆刻,得其傳授。《上虞縣志校續·方伎》(光緒)記載其先後為徐樹銘、楊昌濬、連成幕賓。

徐三庚一生遊蹤甚廣,從其邊款記錄可知,早歲在嘉興、常熟、杭州、寧波等地,中年遊歷香港、廣州,後又北上北京,晚年則定居上海。

徐三庚篆刻原石存世數量有限,雖有《金罍山民印存》《金罍山民手刻印存》《金櫑山人印存》《金罍印摭》等印譜傳世,但從傳播面及影響力來說,略遜於吳讓之、趙之謙、吳昌碩等大家,使得諸多習印者無緣窺其全豹。

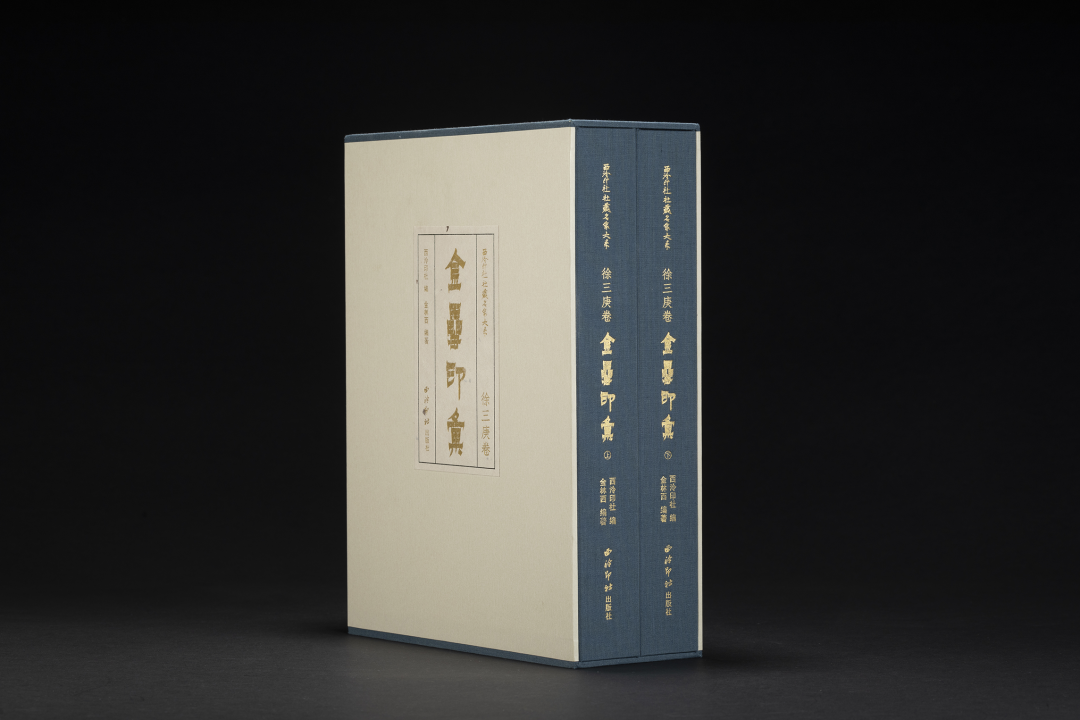

值此西泠印社建社120年之際,西泠印社社委會傾出社藏徐三庚篆刻139方,並書法3件,印譜2部,編成《西泠印社社藏名家大系·徐三庚卷:金罍印匯》。

西泠印社文物庫房現保存有徐三庚篆刻原石139方,書法3件,印譜2部。

其中有124方篆刻是1962年張魯盦夫人葉寶琴根據其遺願,與舊藏1401枚印章、433部印譜一起捐贈的,約佔社藏徐印總數的90%,大部分為張魯盦《金罍印摭》中物。其中包括「風流不數杜分司」「日有一泉惟買書」「桃花書屋」等傳世名品。

1962年,社員葛昌楹捐贈文彭刻「琴罷倚松玩鶴」、鄧石如刻「江流有聲斷岸千尺」等珍貴印章43方,其中包含徐三庚篆刻「沈樹鏑印」。

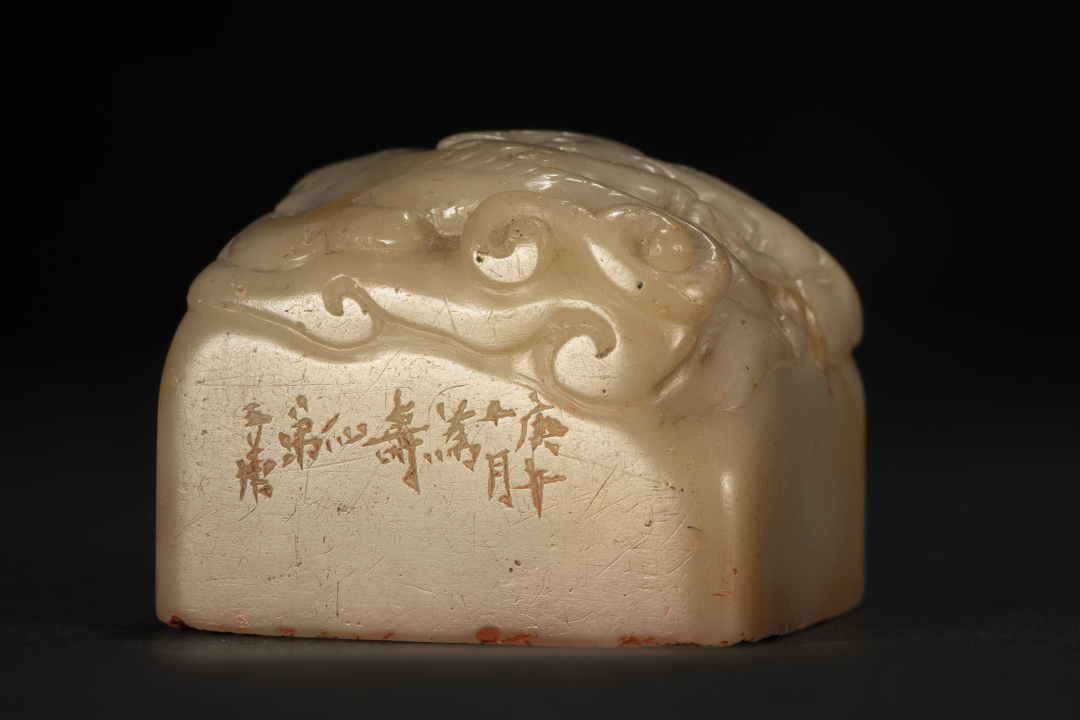

1964年,王福庵家屬朱嫻遵照王福庵遺囑,將他家藏的書籍、印章、字畫、碑帖等共計887件捐贈西泠印社,其中包含5方徐三庚篆刻——「謝榛印信」、「譜名世基·培之」兩面印、「蘭巢父」、「壽仙」、「問心」。

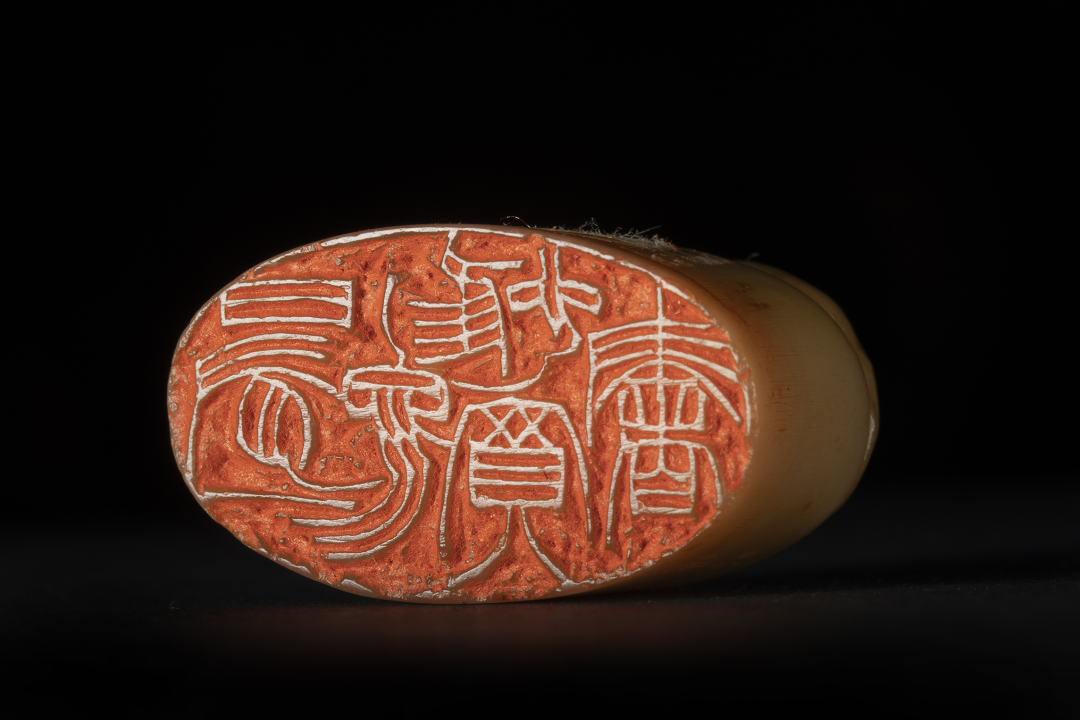

▲謝榛印信

▲「譜名世基·培之」兩面印

▲蘭巢父

▲壽仙

▲問心

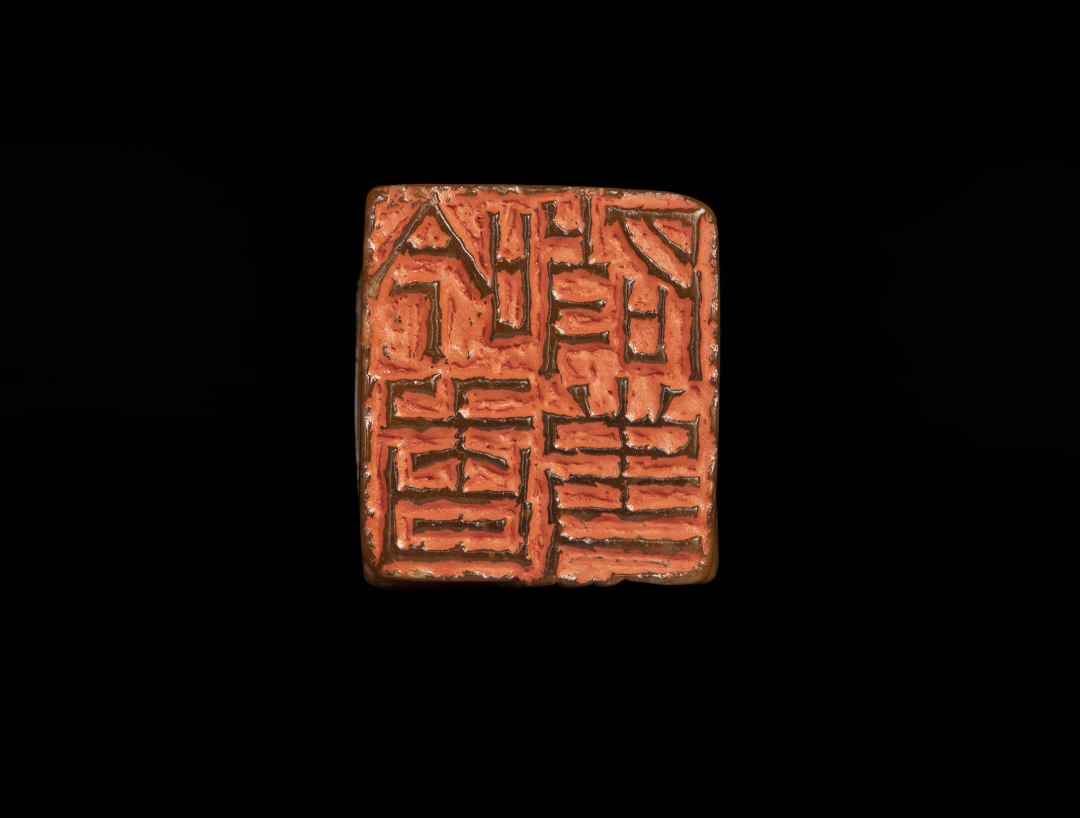

1965年,張珏將父親張宗祥的121方藏印和自用印捐贈西泠印社,其中包含徐三庚篆刻「惟善為寶」。

1982年,吳振平家屬丁卓英捐贈印譜、書法、拓本等40件,其中包含《金罍山民印存》。

另外,「吳淦之印」「鞠潭」等二印為西泠印社舊存;「花朝生」印經由杭州市交際處轉來,另有5方經收購取得。

▲吳淦之印

▲鞠潭

▲花朝生

2 徐三庚篆刻風格形成與發展四階段

張煒羽將徐三庚篆刻風格形成與發展大致分為四個階段:(一)三十多歲前以宋元與浙派為主;(二)三十八至四十歲參融皖派鄧石如(完白) ;(三)四十至六十歲自成面目;(四)六十至六十五歲篆法變形更趨誇張。

而此四個階段的代表作及突出特徵,均可在西泠印社所藏139方徐三庚篆刻中得以飽覽。

徐三庚生逢西泠印藝盛行之際,受時風熏染,早期篆刻除師法宋元外,又從浙派丁敬(敬身)、黃易(小松)、陳鴻壽(曼生)和趙之琛(次閒)等人入手,用力甚勤,前期的仿浙之作蒼勁老辣,且富有生氣,功力不在西泠諸子之下,浙派的切刀之法及其鮮活的刀感也使其受益終生。

西泠印社所藏徐三庚早中期的浙派印風的印作,其中白文印“蒲華印信”“王引孫印”“吳江葉鑭印信”將漢鑄爛銅印的漶漫天成、朦朧空靈與浙派中的蒼茫古拙、凝重敦厚一路完美地結合在一起。

▲蒲華印信

▲王引孫印

▲吳江葉鏞印信

寬邊朱文印「跛道人」「慕堂」「簫譜」「笙父」等刀法挺勁俏麗,印邊端方古厚,線條頓挫蒼古,氣格奇煩惱豪縱。

▲跛道人

▲慕堂

▲簫譜

▲笙父

至於「吟香啟事」「麗卿」等古穆秀逸的朱文印與仿切玉法的細白文「曾經滄海」等,也為典型的浙派印風。

▲吟香啟事

▲麗卿

▲曾經滄海

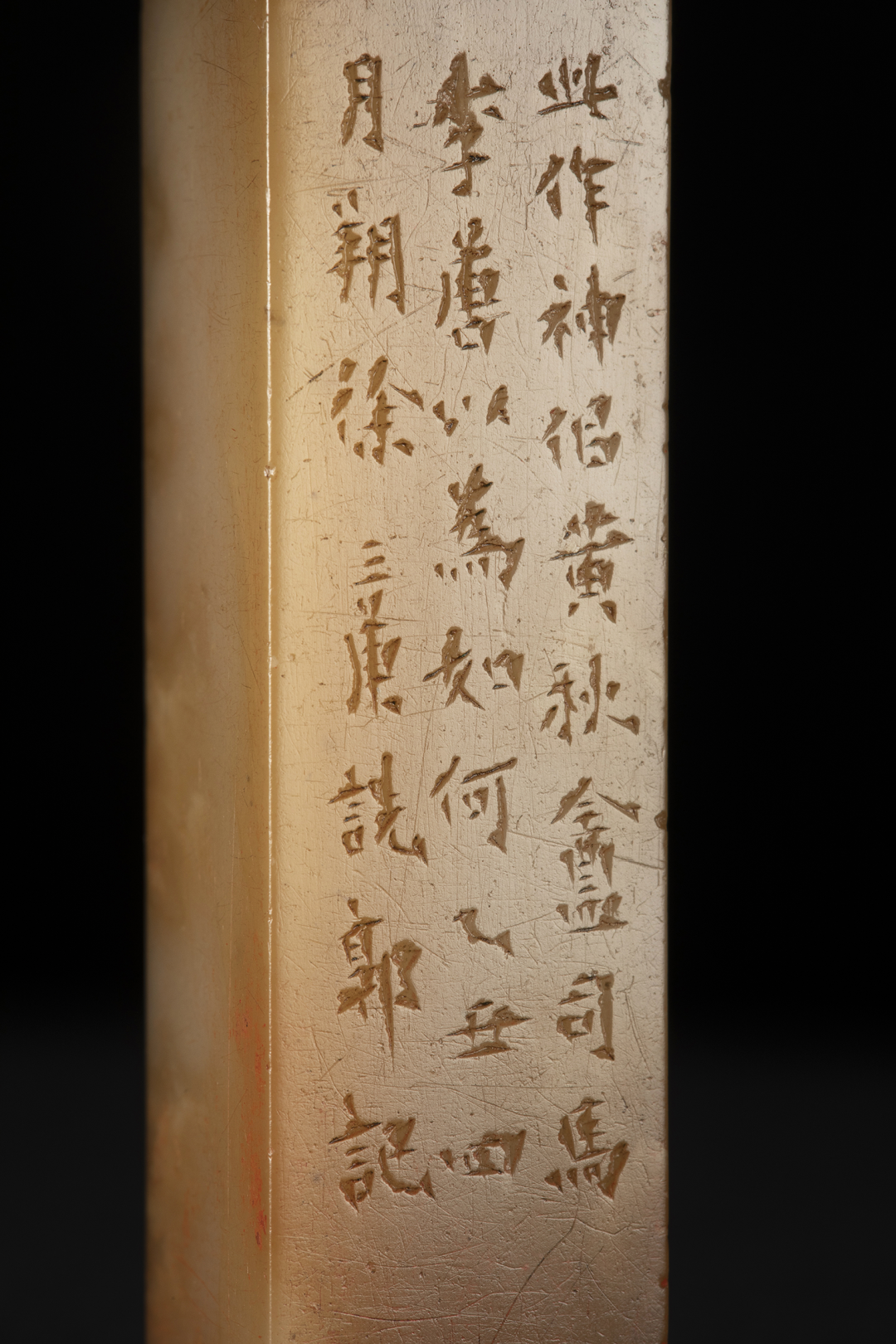

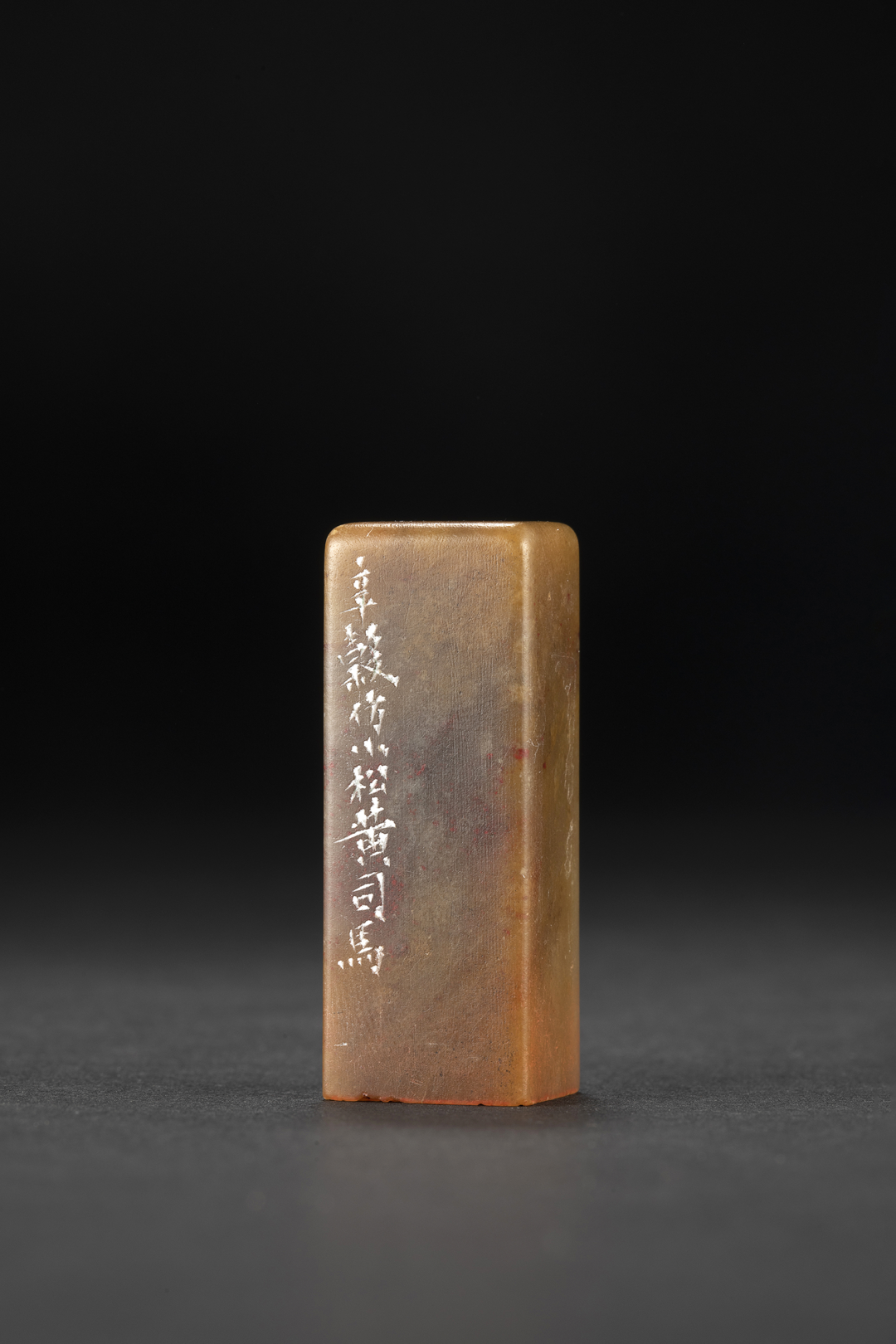

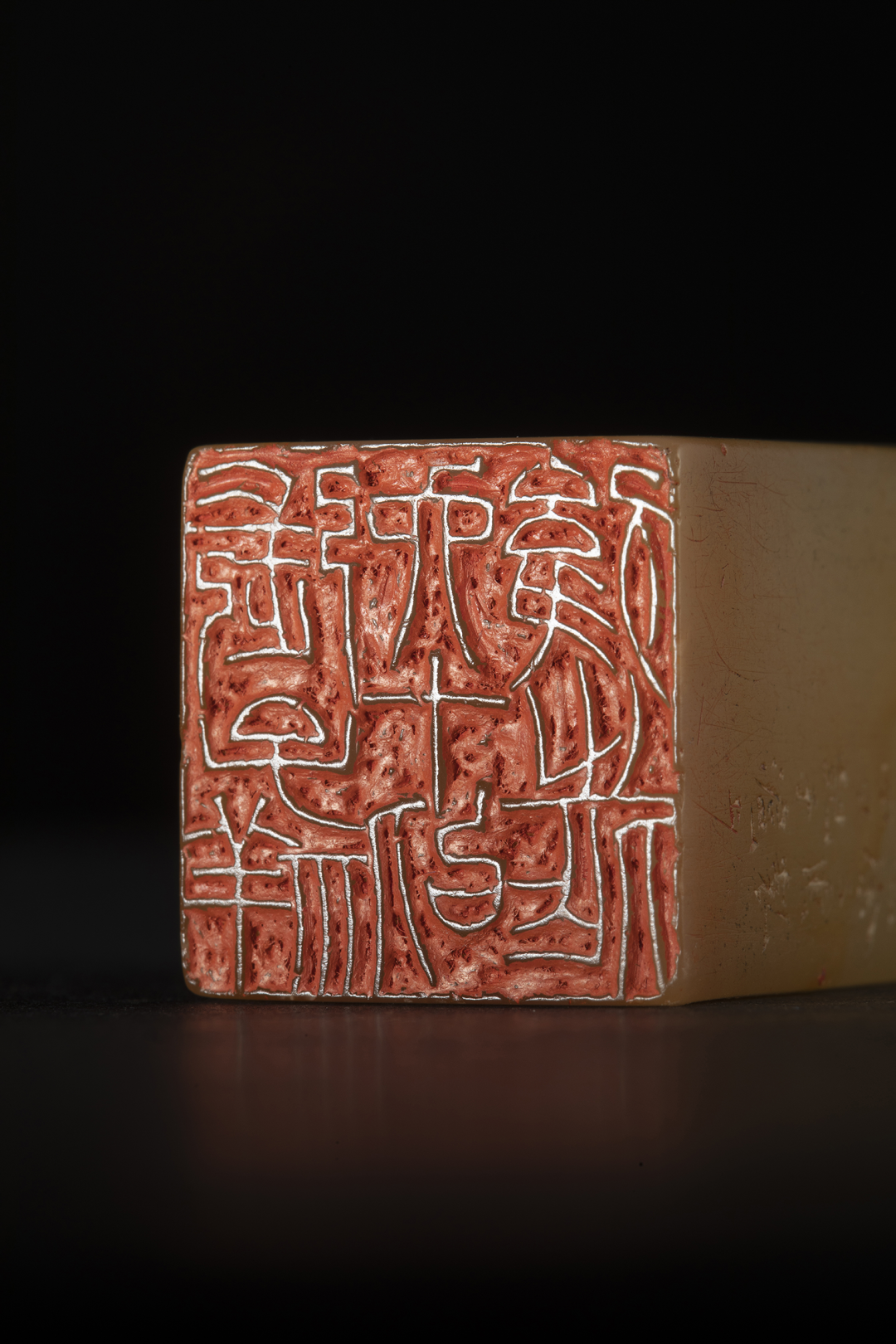

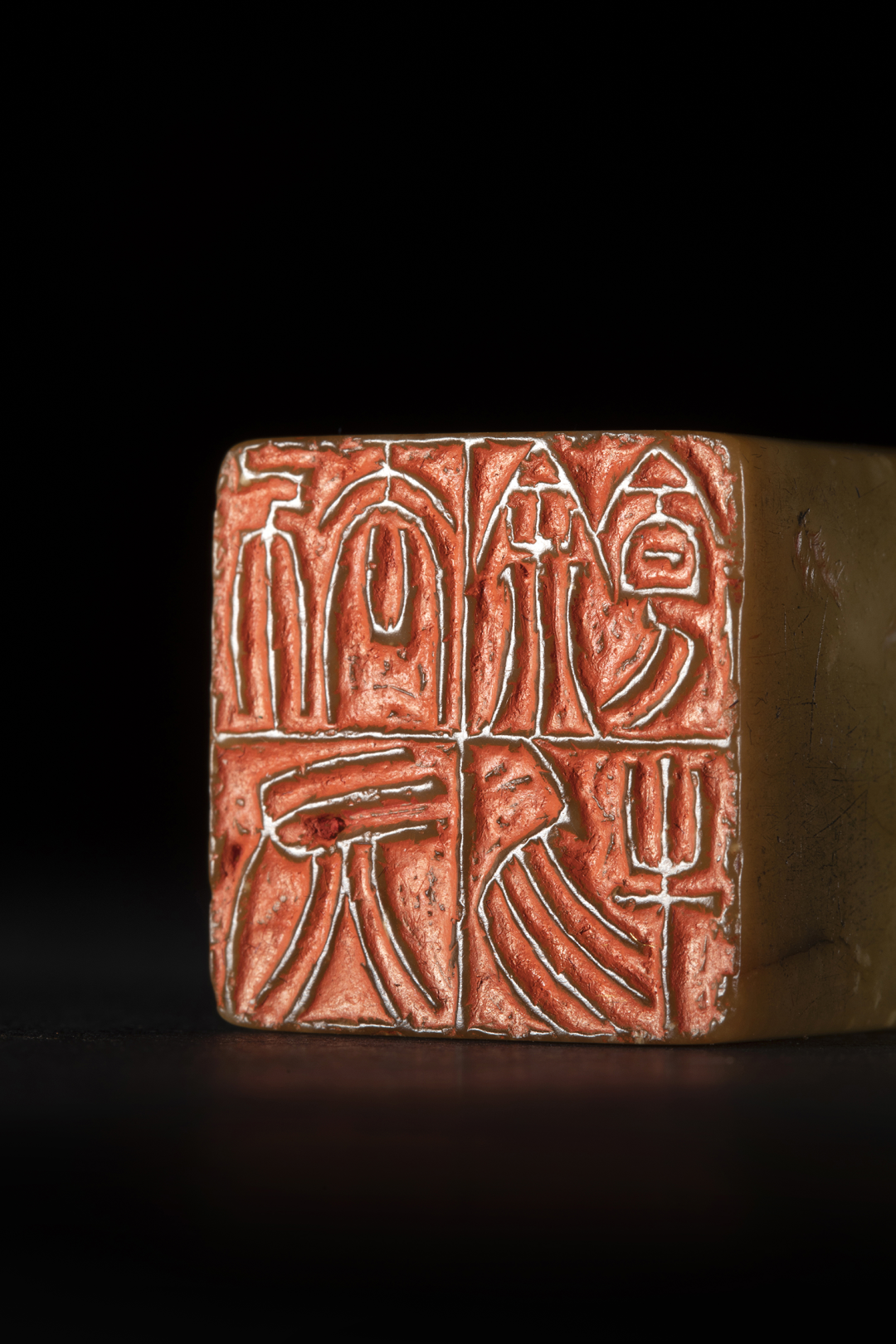

徐三庚在「謹緘」邊款中稱「此作神似黃秋盦司馬」;「興酣落筆」印款稱「仿小松黃司馬」;「松左梅右」印款稱「擬黃小松司馬法」。諸印若置於西泠諸譜之中,確實毫不遜色。

▲謹緘

▲興酣落筆

▲松左梅右

徐三庚習印之初除浙派外,宋元細朱文亦為其早期主要取法對象。如「學英」諸印邊款中稱宗法趙孟頫(子昂)、吾丘衍(子行),工致典雅。「蘭生白箋」等皆稱「擬宋人連邊法」;「張子祥六十以後之作」是為海上名畫家張熊所製,秀潤古雅;「曾在上海蔣幼節處」象牙印則為海上印人蔣節(幼節)所鐫,整飭妍美,圓潤勁健,徐三庚早年刀法功底穩健紮實可見一斑。

▲學英

▲蘭生白箋

▲張子祥六十以後之作

▲曾在上海蔣幼節處

徐三庚對鄧石如仰慕已久,同治二年(1863)前後當其看到鄧石如印譜時,即被其藝術所傾倒、感染,遵從鄧氏「印從書出」的藝術觀,開始嘗試將鄧氏小篆書法融入印作之中,拓展了徐三庚印風面貌。

西泠印社所藏「劫灰餘質」「看盡名山行萬裡」「月中行者」「海秋」等,亦為徐三庚習鄧之精品。

▲劫灰餘物

▲看盡名山行萬裡

▲月中行者

▲海秋

其中「桃花書屋」白文印,突出書法筆意,用刀沖、切相間,穩練自如,全印既呈現筆墨情趣,切刀的波磔起伏又增添了厚重與蒼莽感,令印作氣格宏大,避免了皖派大印線條婉暢潔淨,妍而薄質所造成的古意缺失,成為不可多得的習鄧力作。

▲桃花書屋

勤學善悟的徐三庚不甘於株守浙、皖兩派,四十歲後融會貫通,在結合鄧石如篆書與《天發神謐碑》、《華山廟碑》額和《韓仁銘》額等基礎上,巧妙地將浙派的方折、波磔、頓挫,鄧石如的綏爛、飄逸、參差和《天發神謔碑》的方棱、收腰等經典特徵做了大融合,獨創出中宮緊束,線條圓轉飛舞的篆法,形成了風神飄逸、嫵媚綽約的徐氏風格,進入了一個真正的自由藝術天地。

吳熙載、徐三庚等均為有清一代較早借鑒《天發神謔碑》的書法篆刻家,該碑「雄奇變化,沉著痛快,如折古刀,如斷古釵」的意趣在徐三庚書法、篆刻中被表現得淋漓盡致,最終形成自家獨特面目。

徐三庚早年就有「心在山林」「惟庚寅吾以降」等模擬《天發神諭碑》之作,雖偶爾為之,但為自己日後個性印風的確立做了有益的嘗試,其善用金石資料之能力也可見一斑。

▲心在山林

▲惟庚寅吾以降

約於同治四年(1865)始,徐三庚印風漸趨成熟,其汲取了《天發神諭碑》書法字形偏方,線條兩端方棱出角,左右豎筆內凹並尖收等特點,加以熟練的碎切刀法,將書法筆意與錒刻刀感完美結合,創作了「白門史致道仲庸父章」「聱亭生」等妙品。將浙、皖兩派與《天發神謐碑》冶於一爐,給人你中有我、我中有你的奇妙感覺,別有逸趣。

▲白門史致道仲庸父章

▲聱亭生

西泠印社所藏徐三庚中年成熟期的印作頗夥,除上述「白門史致道仲庸父章」 「聱亭生」外,尚有「事冗餘須零碎讀」、「歸安包氏雙佩閣珍藏記」、「陸廷黻印」、「安且吉兮」、「青愛廬」、「原名際昌一字醒吾」、「頭陀再世將軍後身」、「江澂印信」「梅生」(對章)等。

其中巨型朱文印「禹寸陶分」得力於兩漢碑額,每字之中均有迴轉的長勢筆畫,婉轉流暢中富有張力,雖結字扁平,卻深得漢碑額寬博宏大的氣格。另「禹」與「寸」、「寸」與「陶」有穿插,「陶」字「匋」部盤曲折轉的垂筆將「分」字包容,較之鄧派的局部參差更為大膽。全印橫向筆畫的緊斂與弧筆舒展,也無不呈現徐三庚書法個性。此印刷風雄宕,筆意貫聯,用刀沖切相合,奇肆張揚,給人以萬夫披靡、激情澎湃之氣勢,令觀者為之驚心動魄。

▲禹寸陶分

由於徐三庚晚年部分篆刻作品注重形式,過度強調筆意與空間對比,線條的弧度與長度超過了篆書審美標準尺度,線條的間距、收束與留空比例也過於誇張,雖在妍媚的同時欲以切刀波磔頓挫來彌補,但作品仍無法擺脫牽強柔媚,矯揉造作之習氣而招致非議。

這也是在當時上海的社會背景下,為了順應新興的市民階級與達官貴人的需求,印章的商品化與市井化美學取向在一定程度上左右了印人的藝術創作。徐三庚身為海上知名職業印人也在所難免,在氣格上與落落大方的吳熙載相較確實稍遜一籌。

西泠印社所藏「無舟」「綽園」「陳政鋆金石詩書畫印」與社外收藏「聽我歌吳趨」「赤泉駐年」「家逗三吳第一樓」等,或字構收縮過緊,線條間距過密,或轉折偏硬、斜筆明顯,刻意為之,有失自然,也使細朱文更顯纖弱,後學者需引以為鑑。

▲不繫舟

對於徐三庚作品我們要做客觀的分析,不必以偏概全,需擷其精萃,化我為用。徐三庚在當時浙皖兩派籠罩的印壇另闢蹊徑,勇於開拓創新的精神值得後人學習。

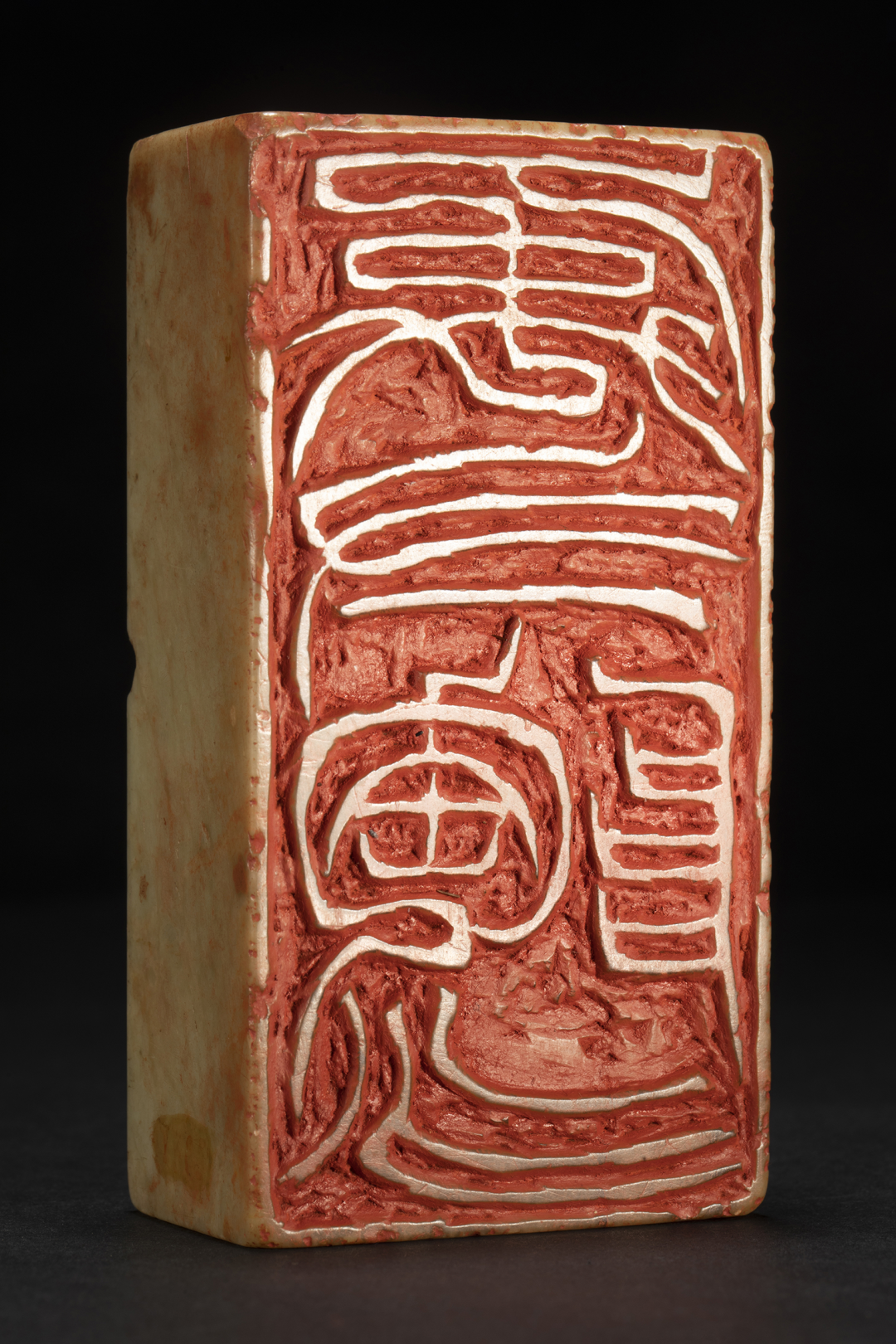

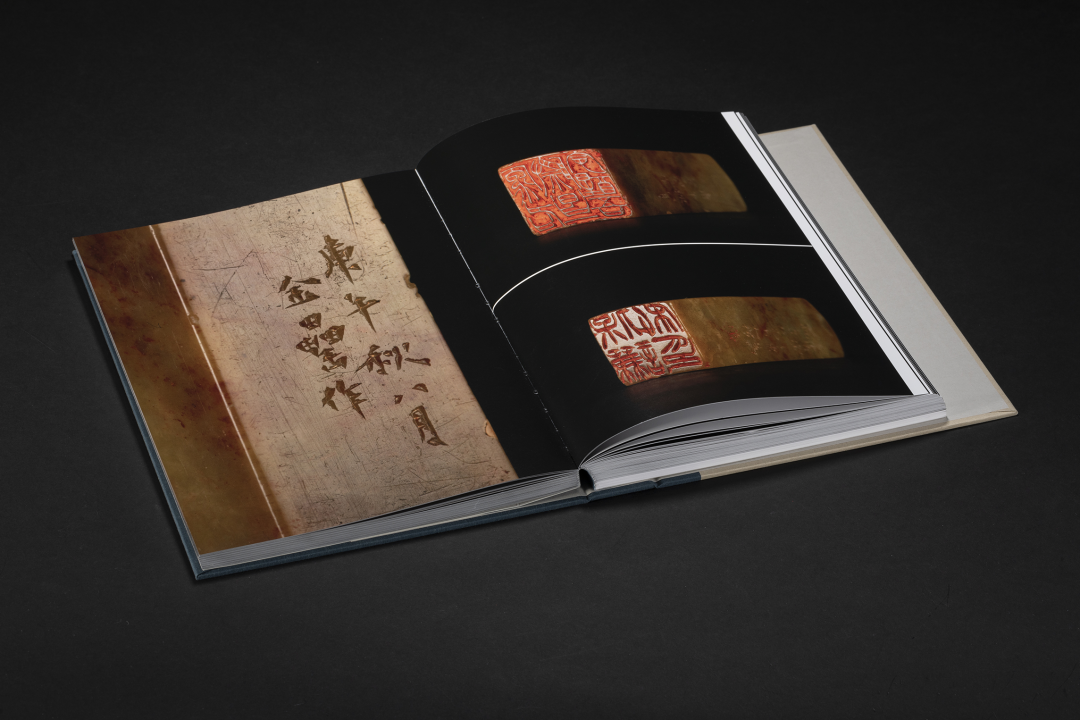

此外徐三庚的行楷邊款,得力於他的高妙書藝,精嚴雅妍,刀法果斷猛勁,自然得勢,不失一家模範。

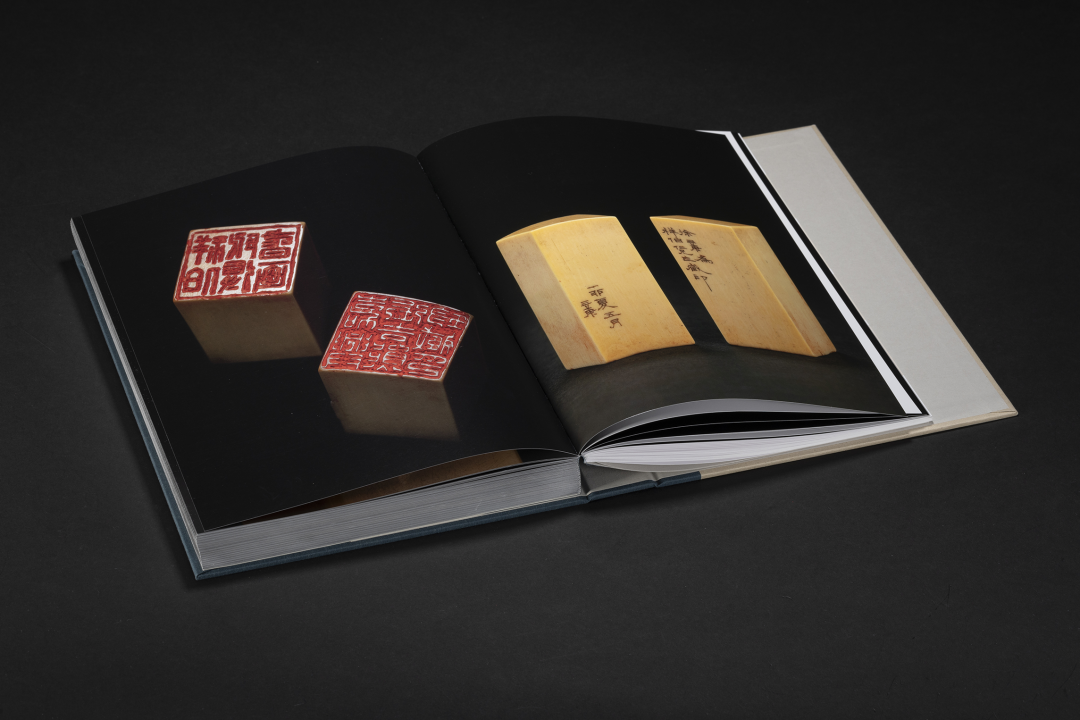

3 全新的視覺呈現與精良製作

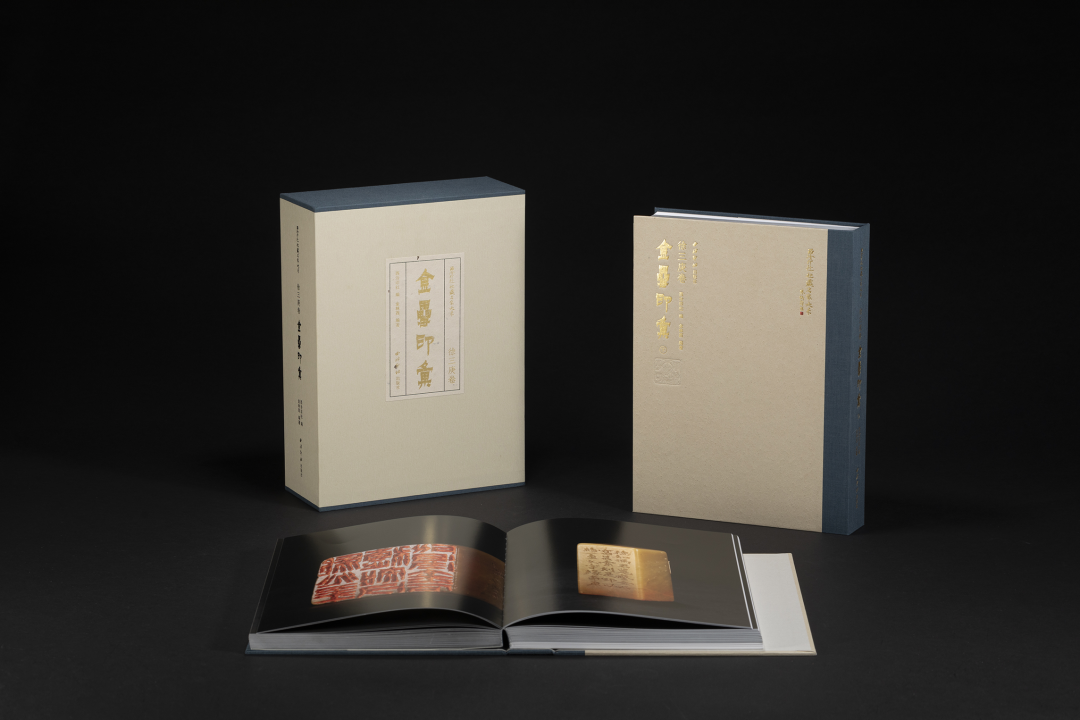

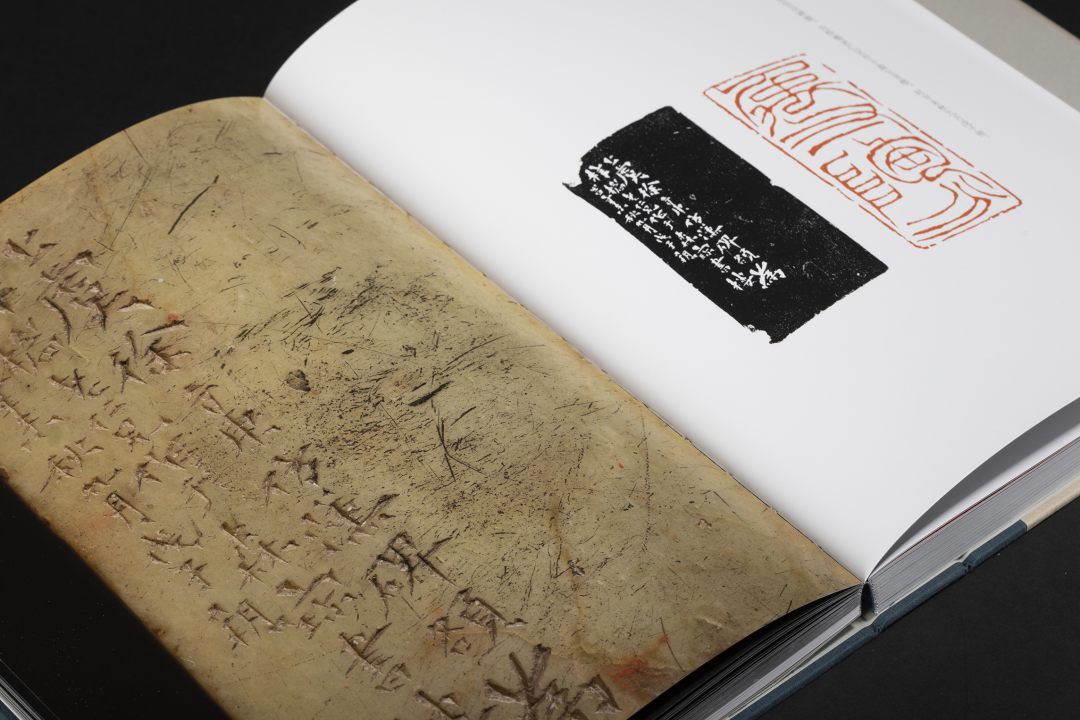

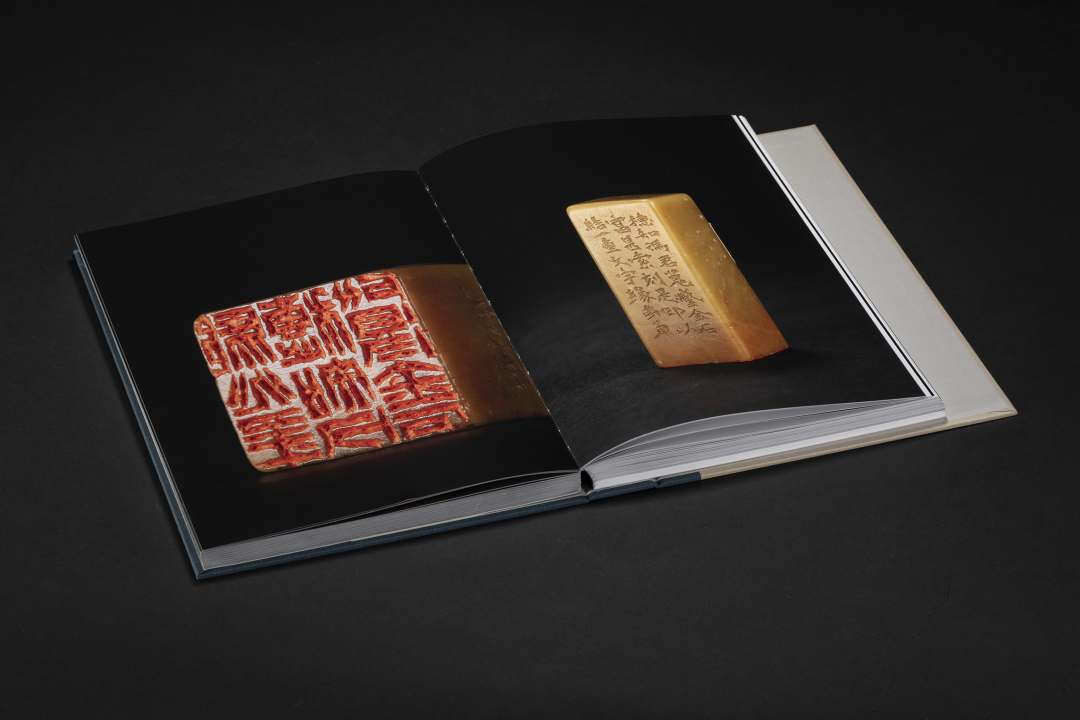

本書所收錄徐三庚印作,多為《金罍印摭》的原印,因此以譜中排列順序為編排依據,譜中未錄者,則依序置於後。

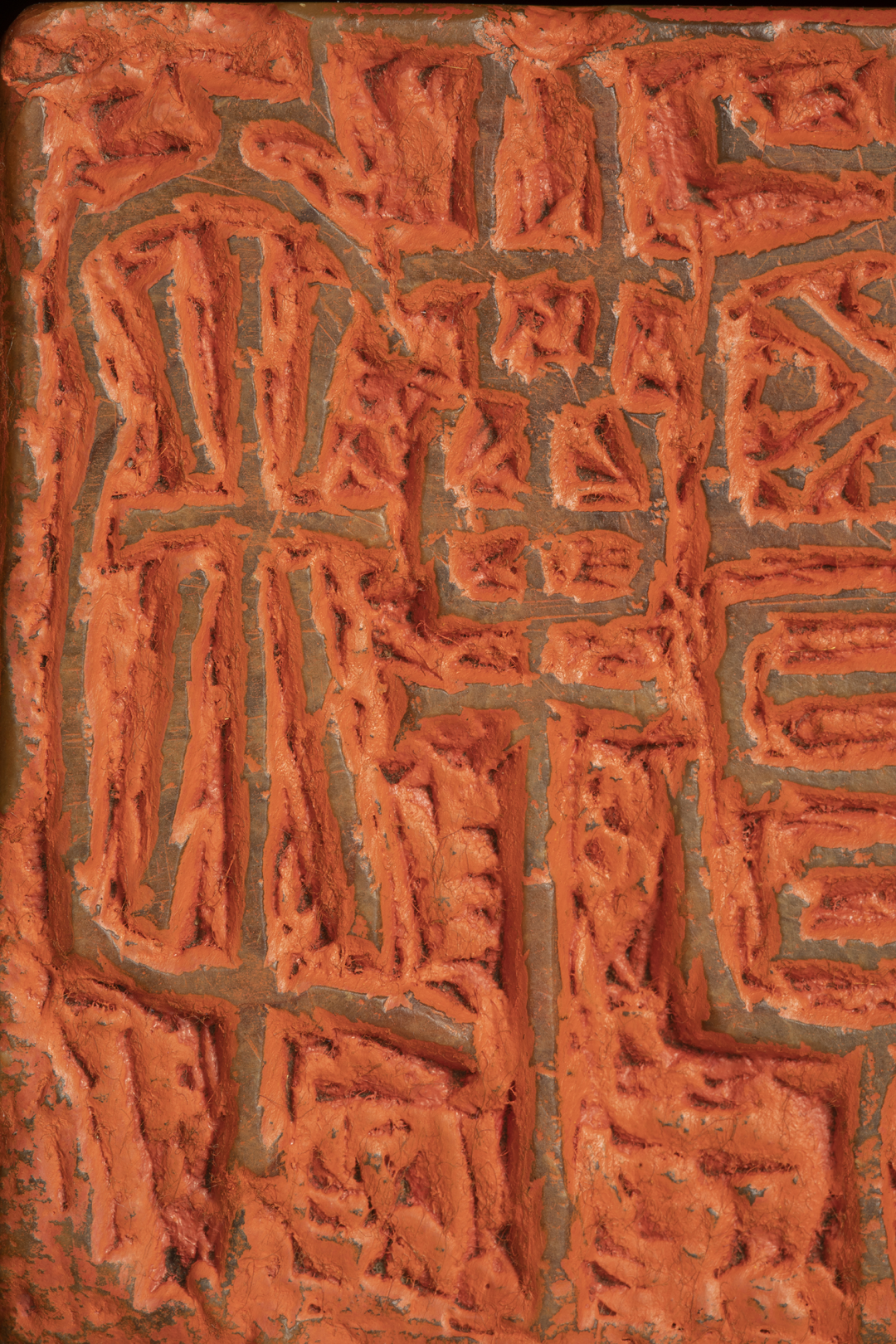

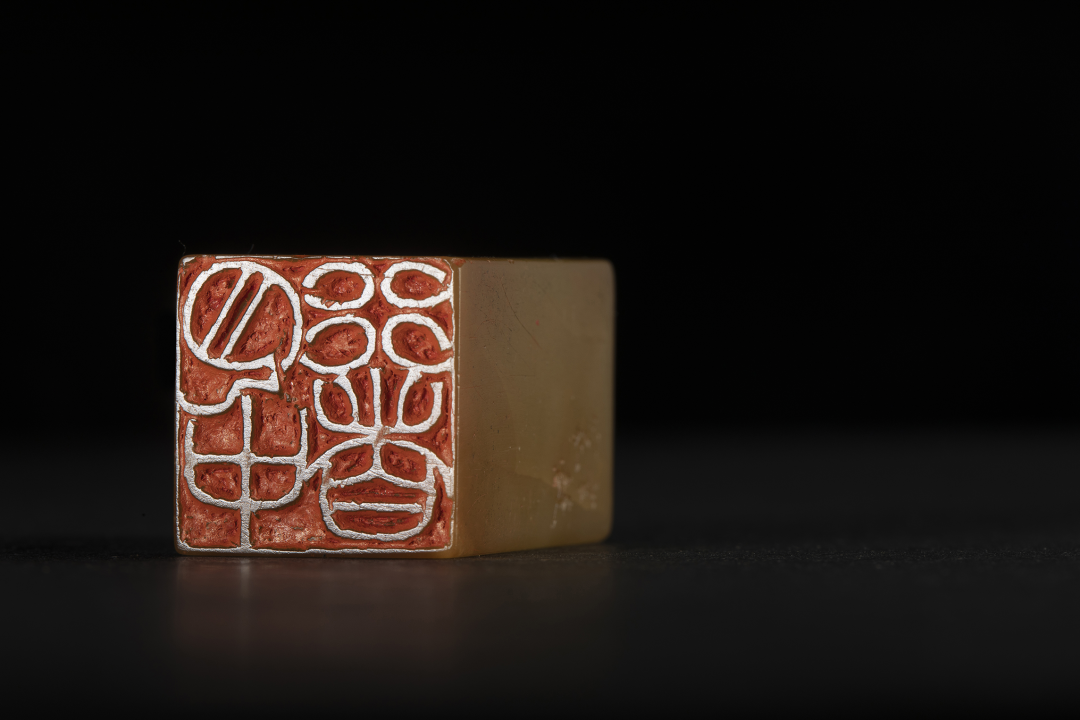

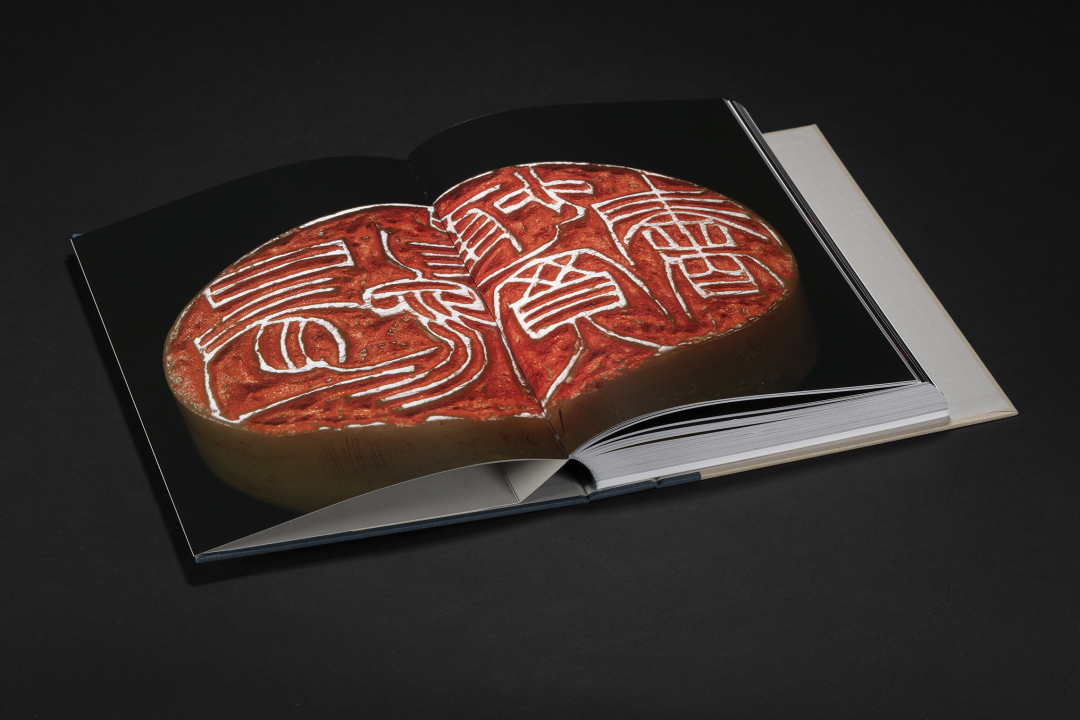

雖然印拓能反映作者篆刻藝術的表達,但印石材質與印面刻製過程中的刀刻痕跡所透露出的技法資訊就難以知曉了。

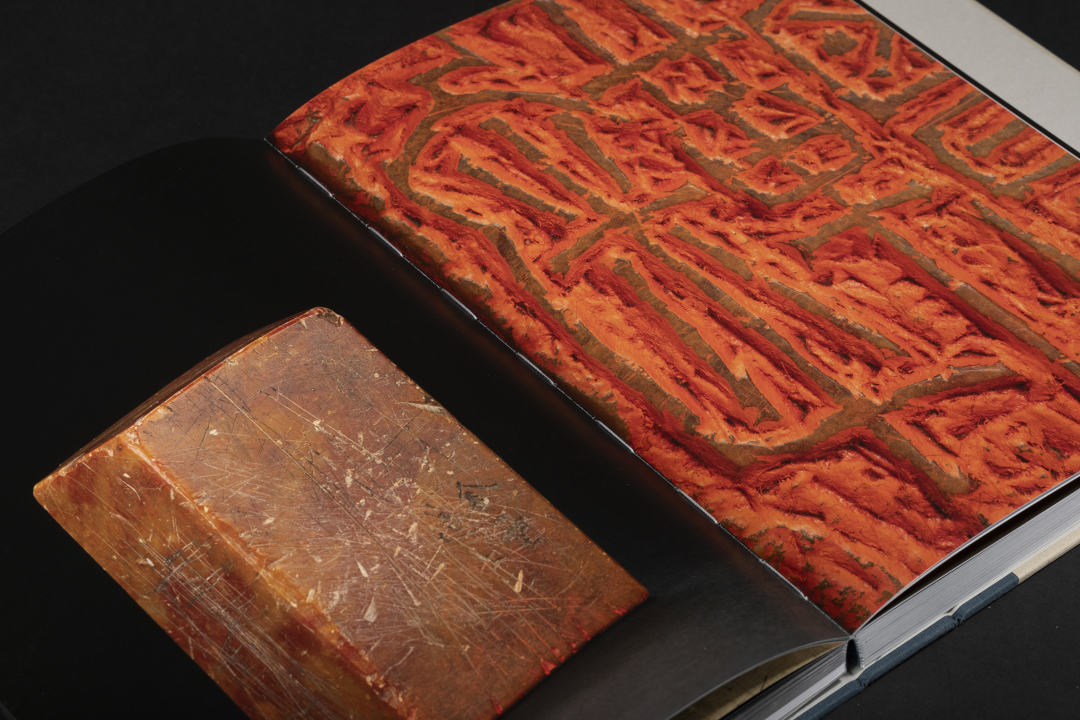

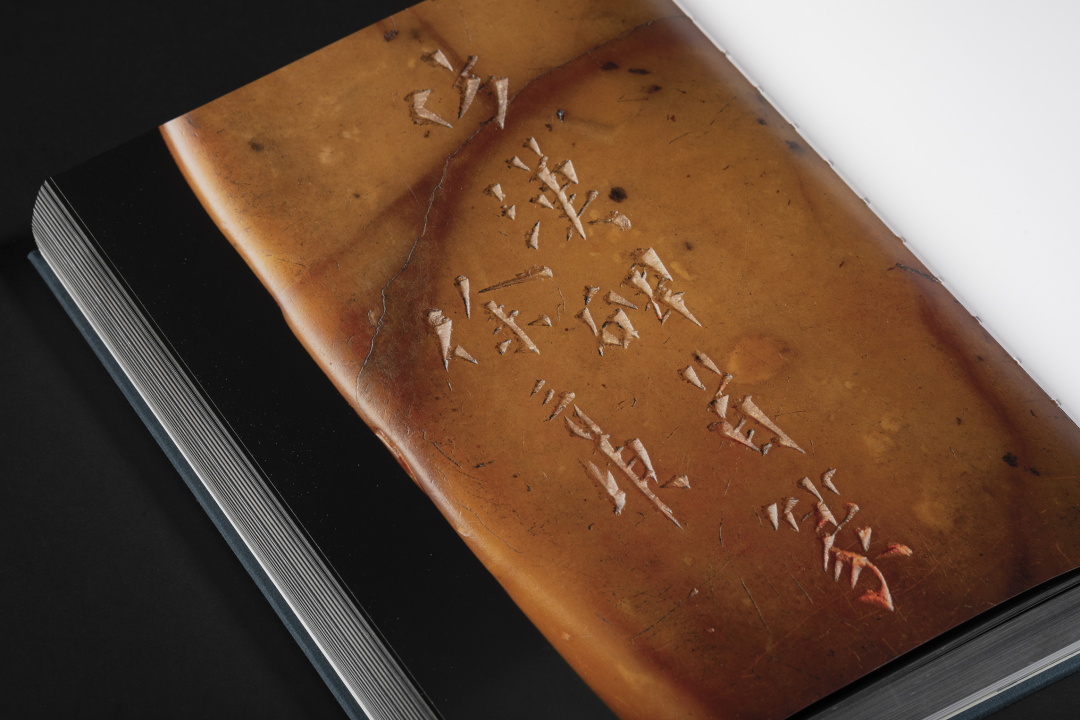

此次出版,所有原石照片均為全新高清、全方位採集,由著名攝影師蔡旭榮先生掌鏡,在效果呈現上實現進一步提升,為當下印壇揭示徐氏獨特的篆刻章法、用刀及邊款藝術提供了最佳的學習研究平台與視野。

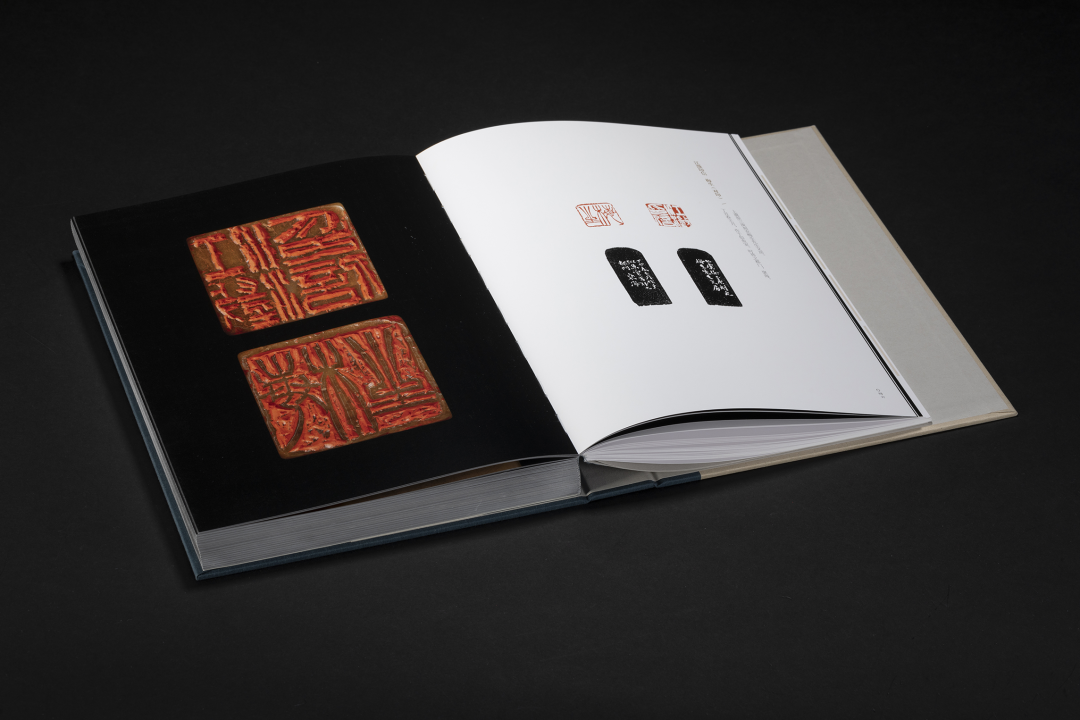

在排版設計中,兼具原石全貌及細節展示,讓讀者及篆刻愛好者有更貼近原石的視覺體驗。

同時,本書在編排時,將印做組合呈現,使得研究者更容易取得印主資訊而便於研究。

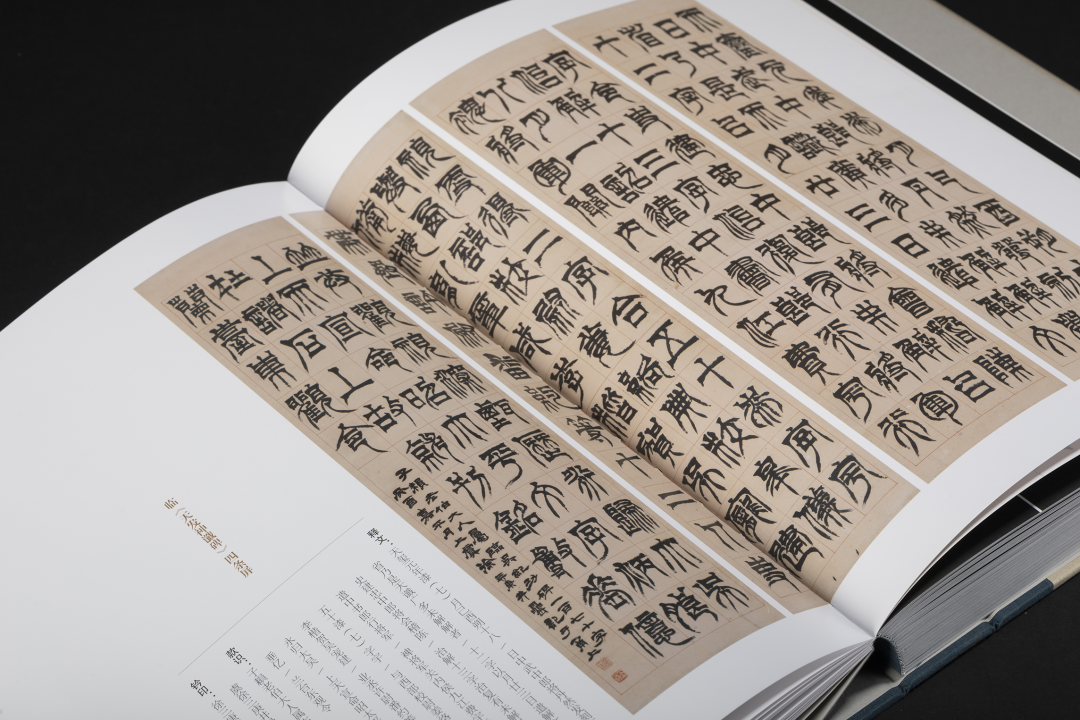

本書末附錄西泠印社藏徐三庚書法作品3件-臨《天發神讖碑》四條屏、「問如但即」五言聯、「與古集斯」六言聯,從中可以窺見徐氏書風中的個人面貌,樸實蒼勁,真力瀰漫。

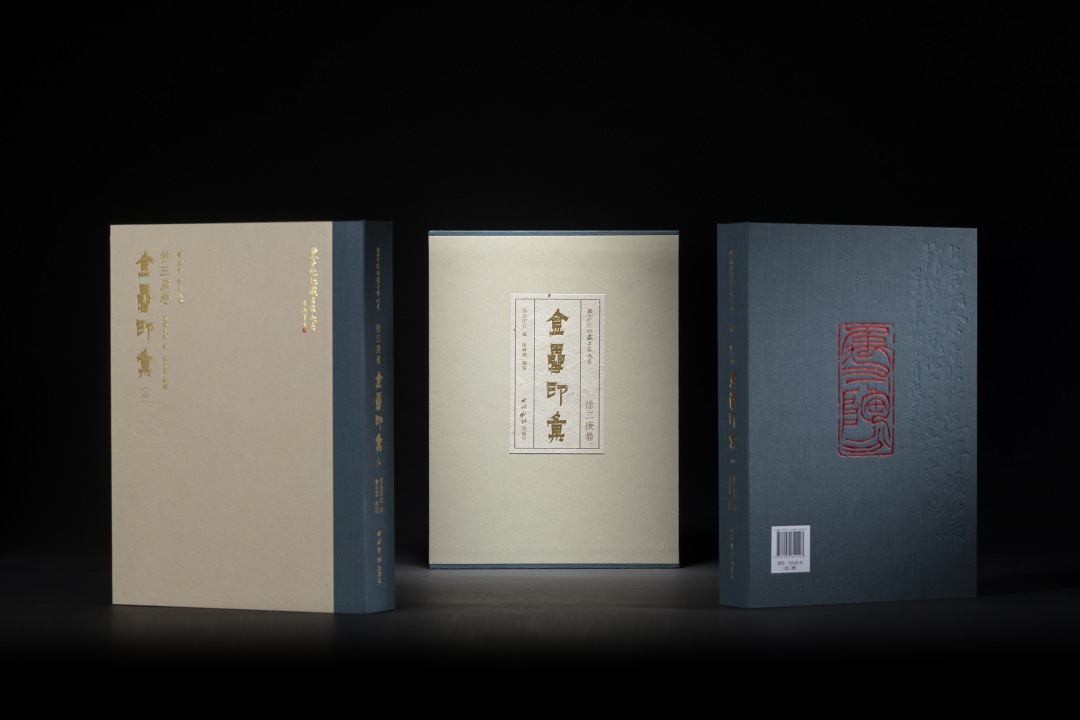

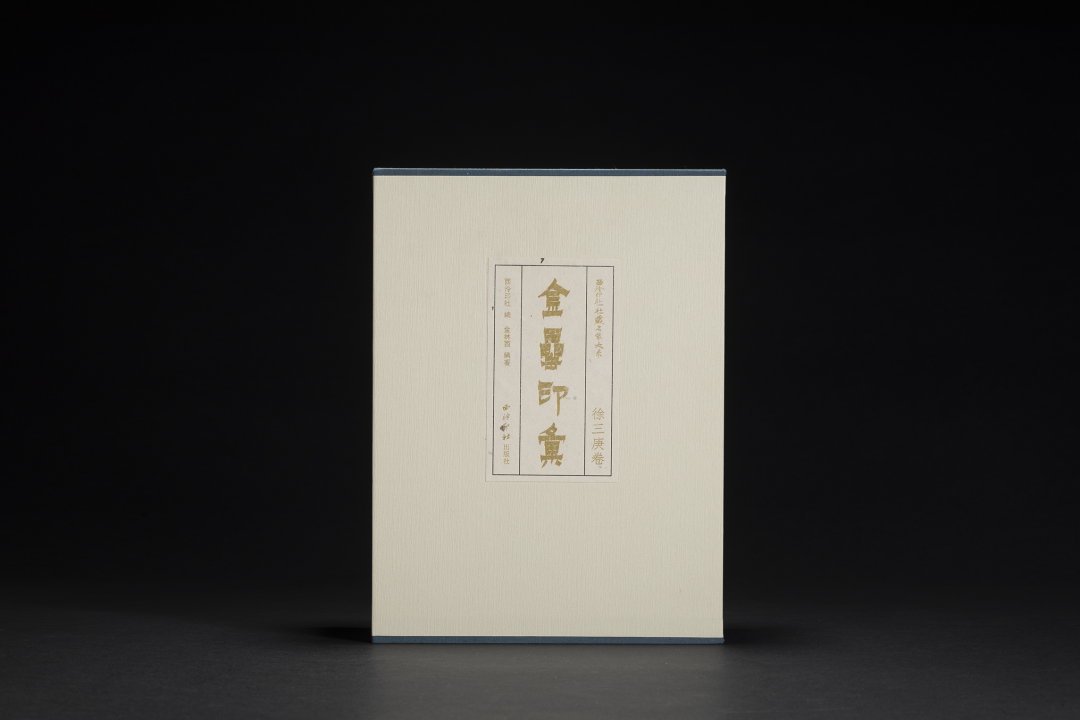

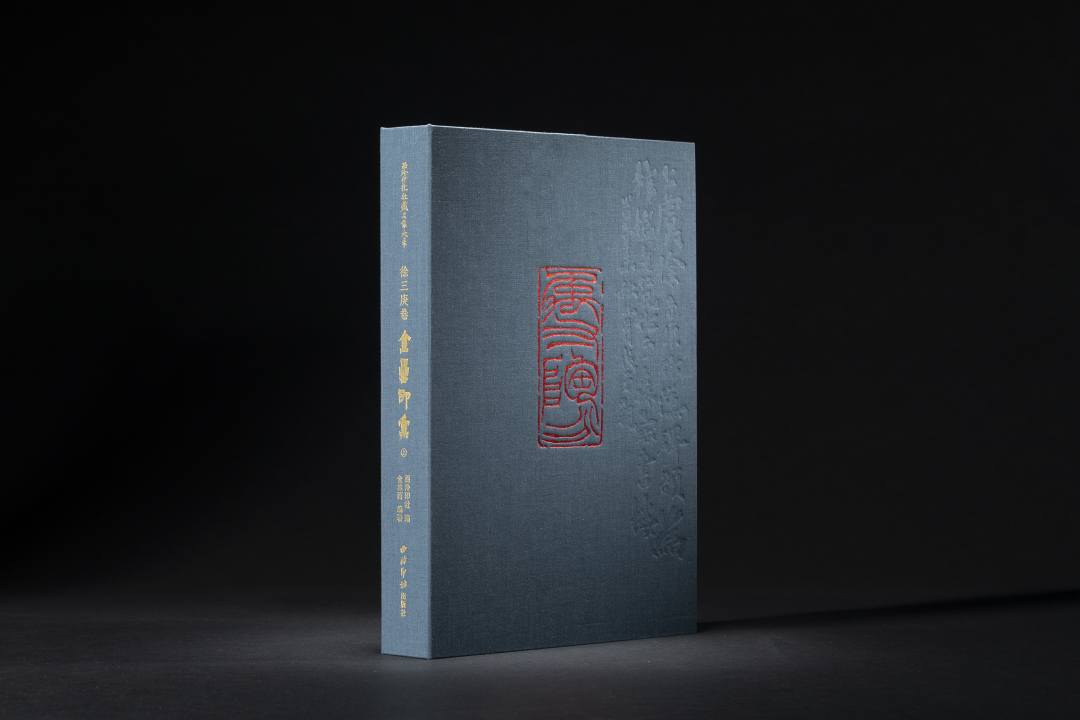

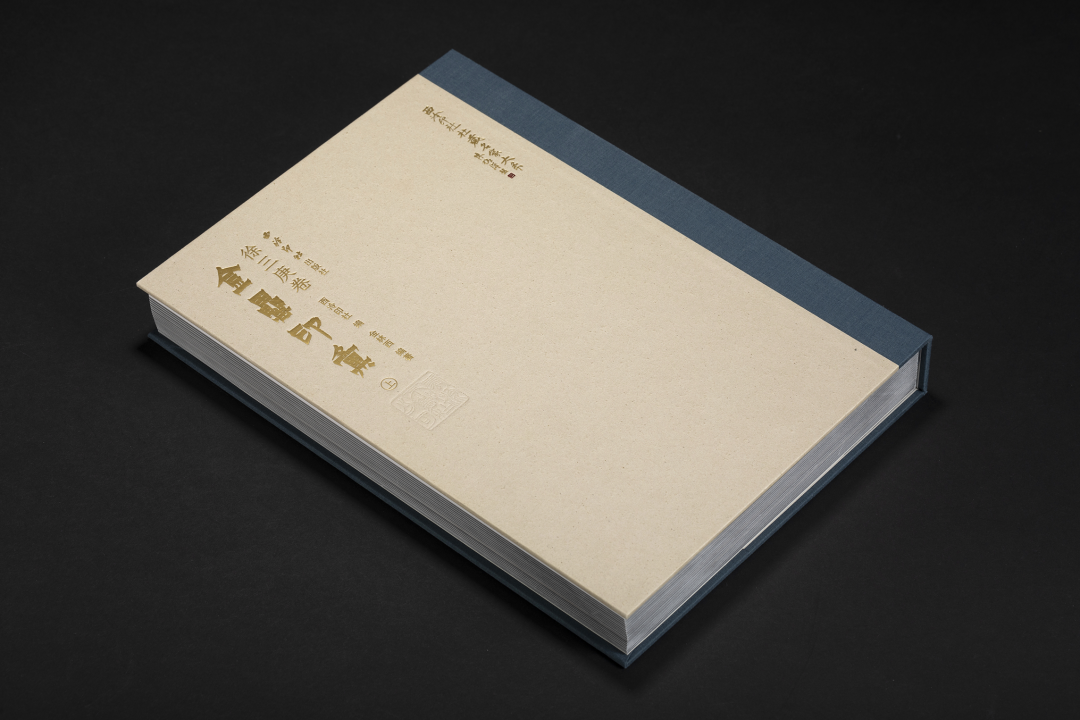

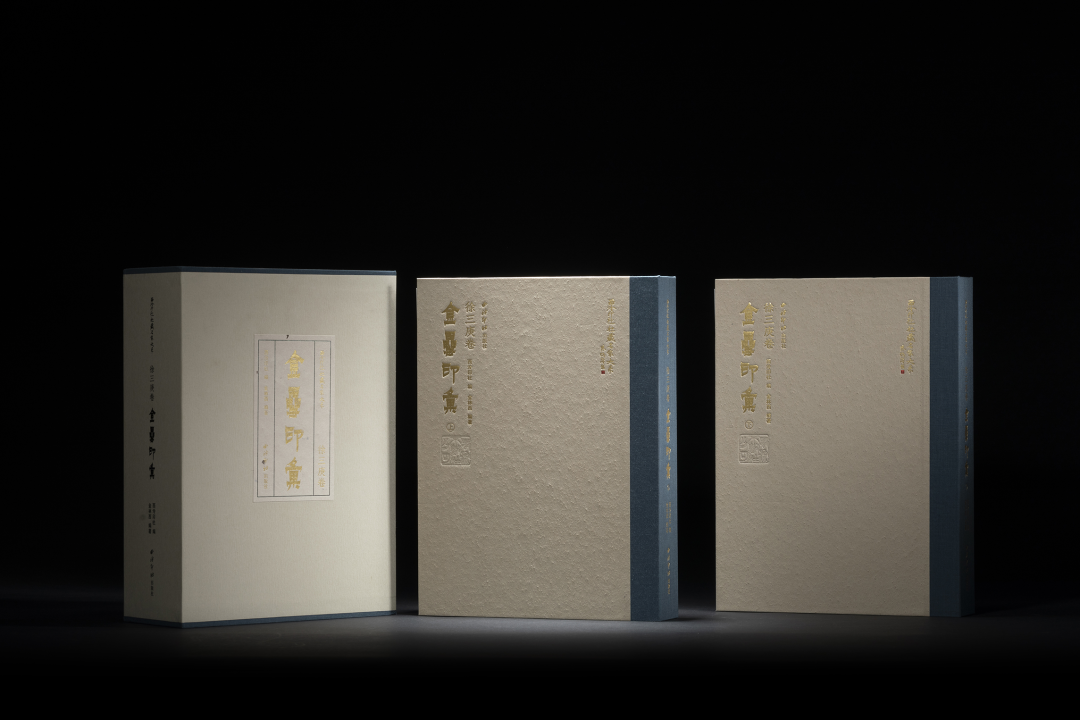

在本書整體設計中,也加入了不少從印章中提取的元素。例如封面上做壓凹設計的徐三庚名作“風流不數杜分司”;封底中做燙金的“禹寸陶分”,以及將邊款取出做壓凹設計等。

為更凸顯質感,封面採用特種紙拼接精緻布料的方式。

裸背設計,平攤欣賞跨頁高清大圖。

本書不僅具備較高藝術性,同時也融入相關的學術研究內容。如書中收錄唐存才《徐三庚書法篆刻藝術芻議》、張煒羽《袖中有東海-西泠印社藏徐三庚篆刻及其生平綜述》、金林西《「妍質並存」徐三庚》。三位學者從生平述略、藝術風格形成等多個方面,以嚴謹而細緻的研究為我們深度解讀極具勇猛獨特藝術個性的徐三庚。

此外,書末還附有馮磊整理的《徐三庚年表》,結合目前所見徐三庚紀年書法及篆刻作品,使讀者對徐三庚生平及交遊有更清晰的了解。

本書所收西泠印社所珍藏的徐三庚篆刻,佔目前存世徐印一半有餘,在西泠印社建社120年之際得以結集出版,既是最好的獻禮,同時也是對耗費大半生心血收藏,最終化私為公的張魯盦等西泠前賢的最好紀念。

**此資料出自出版社網路擷取**